SSDの基礎知識 SSDの仕組みと特性を理解する

SSDとは?

SSD(英: Solid State Drive)とは、フラッシュメモリをディスクの代わりとする高速ストレージです。

HDDよりも消費電力が低く衝撃に強く、 そして何より軽量で動作音がしないため、静音向けのノートパソコンによく用いられてきました。

デバイス内にはフラッシュメモリの他にアクセス制御を行うコントローラーICチップが組み込まれています。 このコントローラーチップの制御に問題が起こるとシステムが固まった状態になる「プチフリ現象」の原因になります。

最近では、SSD自体の性能向上のため標準でSSDが搭載されているパソコンが主流です。

SSDの仕組み

SSDは、NANDフラッシュメモリを搭載した記憶装置でSATAやIDEのインターフェースが付いているのが特徴です。

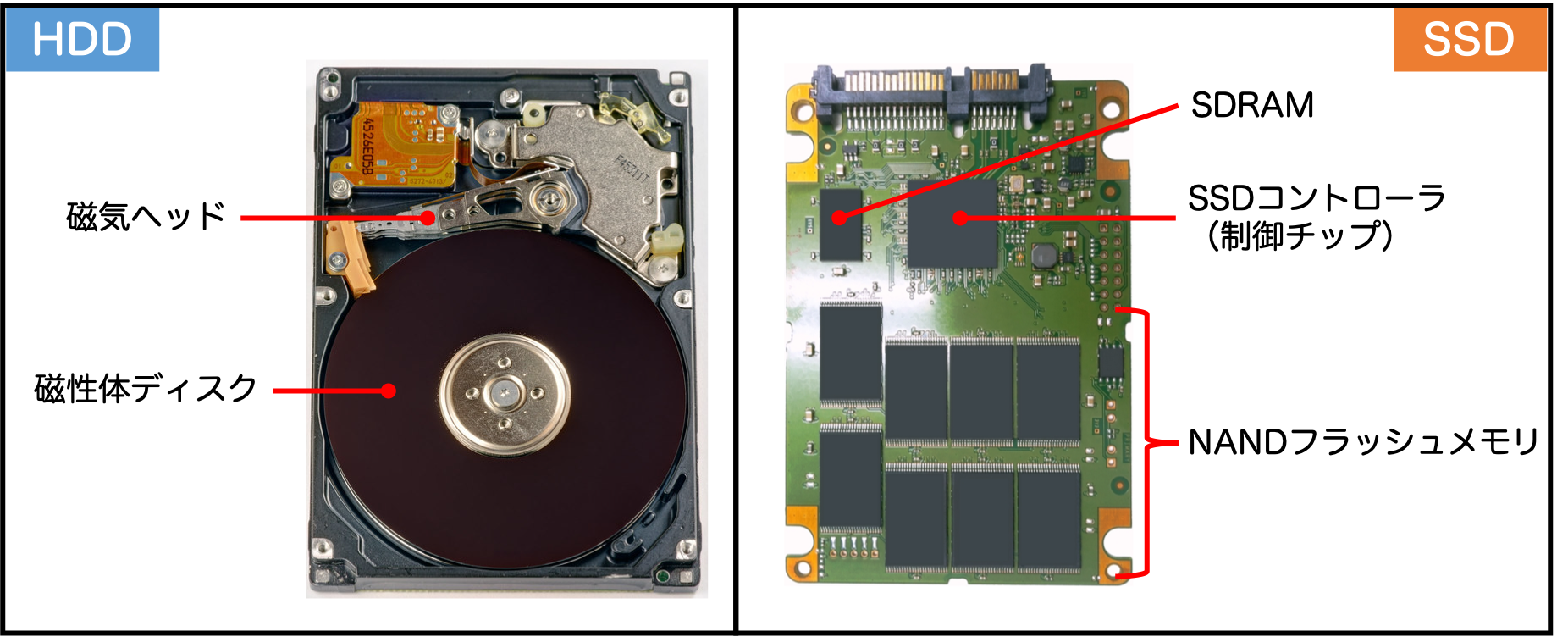

以前はフロッピーディスクやMO、HDDのようにデータを磁気力として記録する方式でした(図1)。

(図1:HDDとSSDの構造)

しかし、NANDフラッシュメモリの登場で記憶デバイスは一転します。 小型のNANDフラッシュメモリに以前の方式よりも軽量で衝撃に強くなりました。

そして低価格で量産が可能なことから一気にシェアを拡大しました。

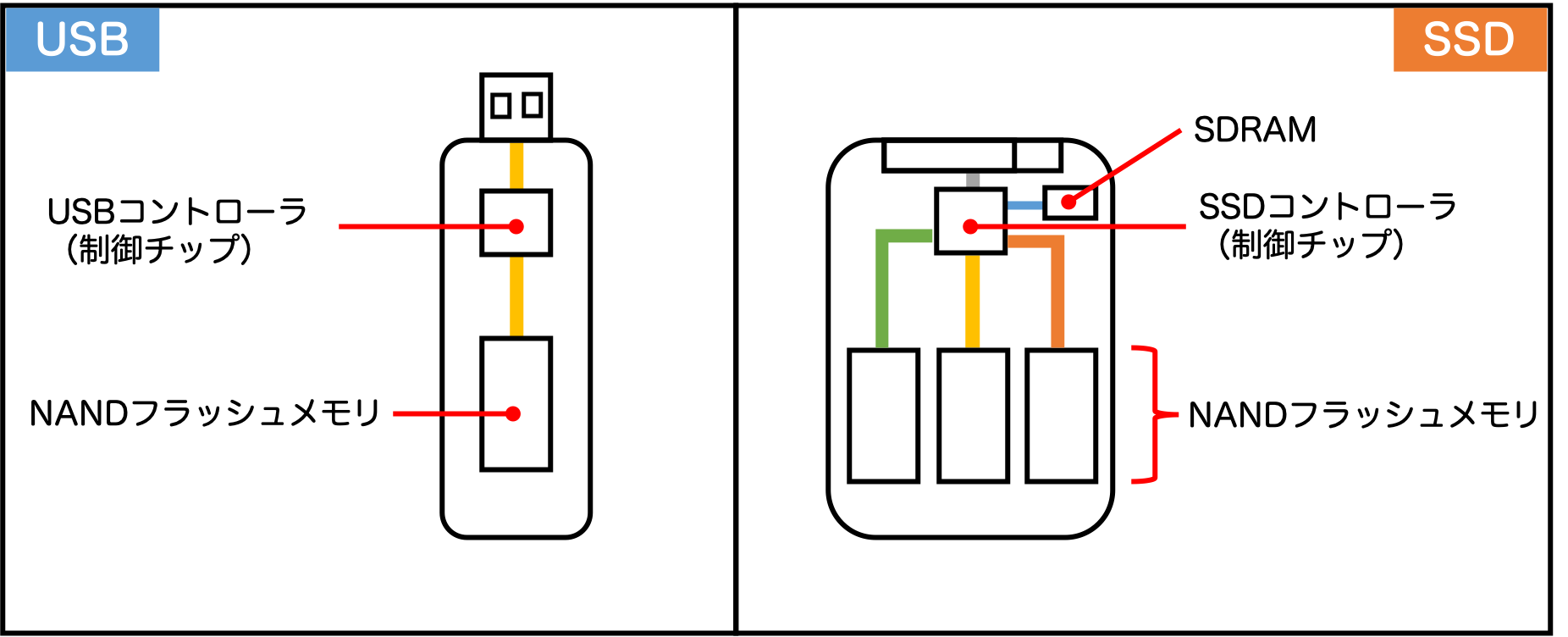

(図2:USBとSSDの構造)

中でもUSBフラッシュメモリは日常でよく利用する記憶装置です。

USBフラッシュは、NANDフラッシュメモリとUSBメモリコントローラ(制御チップ)から成り立っています(図2)。

そして、SSDもまた同じような構造になっていますが、NANDフラッシュメモリとSSDコントローラ(制御チップ)が繋がっています。 しかし、そのままではNANDフラッシュメモリはSATAに接続できない為、SSDコントローラを介してアクセス制御しています(図2)。

更にSSDコントローラには一時記憶が可能なキャッシュメモリ(SDRAM)が搭載されているため、USBフラッシュメモリよりも高速なデータ転送を実現しているのです。

このキャッシュメモリ(SDRAM)の書き込み処理の違いでメーカーで異なる性能を示す要因の1つになっています。

NAND型フラッシュセル

(出典:blogs.cisco)

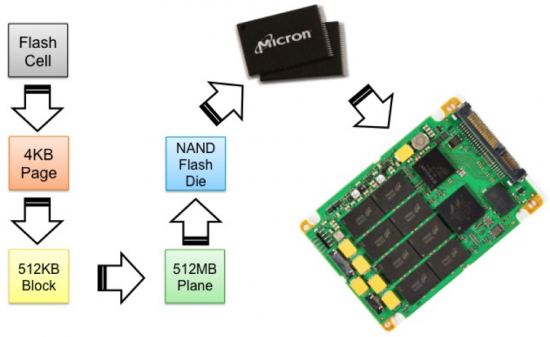

SSDは複数のビットが格納されるユニットで構成されています。

これはレゴブロックを積み重ねるようなイメージです。

(出典:Kingston)

最小のユニットはフラッシュセルで、種類はSLC、MLC、TLC、QLCがあります。

次にSSDへ書き込みをする最小単位の4KBページとなります。

このページを取得して、512KBブロックのグループに分けられます。 このブロックがSSDの最小消去単位になります。

そして最後にブロックは512MBプレーンに集約されてNANDフラッシュダイを形成します。 この複数のダイがチップを形成してSSDが構成される訳です。

SSDの得意なこと・苦手なこと

得意なこと

SSDは、フラッシュメモリディスクを採用しているため、データの読み出しが得意です。

OSやMP3プレーヤーなどのように読み出しがメインのデータの処理が非常に向いています。

またフラッシュメモリの欠点である書き込み制限がかなり改善されており以前よりも耐久性が向上しています。

最近ではHDD(データ用)とSSD(システム用)を搭載したハイブリッドパソコンが主流になっています。

苦手なこと

SSDは、データの書き換えを頻繁に行うような使用方法は苦手です。

特にキャッシュを繰り返し使うようなアプリやソフトは不向きと言われています。

また、数100MBのデータを短いスパンで書き込む作業はSSDの耐久性を低下させます。

そのため、HDDの時代で主流であったアクセス速度化の目的で使われる「デフラグ」は使用しないようにしましょう。

また、HDDよりもデータ保存期間が短いため、気温が高い部屋および無通電状態で長期間使用しないとデータが消失する可能性があります。

<参考資料>

図1の左イメージの提供元:“An HDD” by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

コメント